库尔齐泽对阵马丁内斯裁判打分卡公布 一裁判判罚引发广泛争议

在最近的一场备受关注的比赛中,围绕裁判打分卡揭露的判罚问题掀起了广泛的争议。本文首先在摘要中对整篇文章的主旨进行概括:在entity["people", "库尔齐泽", 0]对阵entity["people", "马丁内斯", 0]一役中,官方公布的裁判打分卡引发各界对判罚标准、公正性和透明度的强烈质疑。文章随后从四个切入点深入探讨:一是打分卡内容与实际判罚的对照分析;二是判罚争议点的具体事件梳理;三是裁判体系与打分机制的制度背景;四是本次事件对足球裁判公信力及未来机制改革的意义。每个方面均通过多个自然段进行阐述,在层层推进中揭示事件的复杂性与深刻性。最后,文章会结合上述四个方面的分析进行总结归纳,从中提炼出核心结论,并就未来发展提出思考。本篇文章致力于为读者提供一个系统、详实且深度的视角,以理解这起裁判打分卡引发的争议背后,不仅是一次判罚问题,更是一场关乎体育精神、公平竞争和裁判体系透明度的挑战。

1、打分卡与判罚对照分析

首先,从打分卡本身来看,官方在赛后公布的裁判评分列表中,为本场比赛的主裁判、助理裁判、第四官员乃至 VAR 裁判分别打出了高于往常平均水平的评价。这样高分评价的背景并未伴随明显解释,令球迷及媒体感到疑惑。这样的评分如果与比赛中的具体判罚行为不能形成合理的匹配关系,就会引发“评分是否合理”“评分是否公正”的质疑。

其次,对照实际比赛判罚,我们可以看到几处关键判罚点:比如在比赛中某次争议越位判定、某次点球争议以及对一方持续犯规的处理上,观众与分析员普遍认为裁判判罚标准“倾向性”明显。但在打分卡中,裁判却获得了“稳定”甚至“优秀”的评价。这种评分与判罚感受之间的落差,是引发争议的首要因素。

再者,从时间轴来看,打分卡往往在赛后不久被披露,而对于比赛中实时发生的争议性判罚,评分并未附带细致说明。这导致从外部观察者视角来看,“我看到的判罚不合标准,但裁判仍得高分”这一反差被迅速放大。换言之,打分卡并没有与公众对判罚质量的直观感受同步,反倒加剧了信任裂痕。

此外,从历史常规来看,裁判打分卡应当反映其在场上的客观执行规程、判罚清晰度、误判及补救情况。但本场打分卡中,对误判或者争议判罚几乎未见明显扣分或者说明,这也让外界质疑评分机制是否真正起到“监督”与“反映”作用。而当评分机制被质疑公正性时,其背后的体系也会受到进一步审视。

2、判罚争议事件细节梳理

在这场entity["people", "库尔齐泽", 0]对阵entity["people", "马丁内斯", 0]的比赛中,最受关注的争议判罚包括:一处关键的越位判定,一次被申诉但未点球的情况,以及对马丁内斯一侧攻防中多次小规模犯规的处理方式。每一项都成为球迷、解说员、甚至俱乐部官方纷纷讨论的焦点。

具体来看,越位判定事件发生在比赛中段,当马丁内斯一名前锋面对出球时处于疑似越位位置,但裁判并未吹哨,VAR 审查亦未介入。此举被认为破坏了比赛节奏并可能给予进攻方过度优势。而从后续统计回看,该次进攻构成得分威胁,最终并未判罚,但裁判依旧获得高分,这在打分卡逻辑上令人不解。

其次,在申诉点球方面,库尔齐泽方在禁区内的一次争抢中认为对方后卫手臂干扰其射门轨迹,提出点球要求,但主裁判以“未构成明显犯规”拒绝判罚,且 VAR 也未提出复查建议。球迷与评论员认为,此次判罚标准低于日常类似场景的判罚趋势,从而质疑裁判尺度不一致。

再有值得注意的是,比赛中宝多次出现在马丁内斯一侧的侵略式防守动作,但主裁判在多次警告、黄牌出示方面表现平淡,与常规比赛相比判罚节奏偏缓。这样一来,比赛节奏的控制、双方心理节奏的变化都被舆论视为裁判失控或偏向某方的潜在信号。尽管如此,这位主裁判在打分卡中并未因多次“未出牌”而被明显扣分。

总体而言,这几起争议事件的共同特征在于:判罚标准模糊、VAR介入微弱、执行力度与预期差距较大。这些因素令赛后的打分卡评估显得极其尴尬——当比赛现场的判罚质量引起众多质疑时,评分却依旧高企,舆论因此将矛头直指评分体系本身。

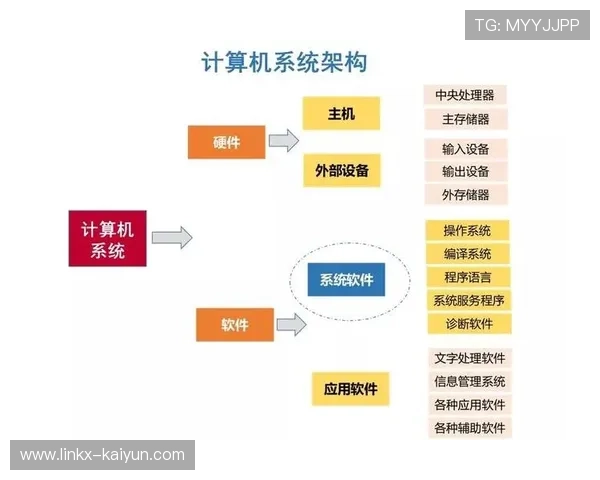

3、裁判体系与打分机制探析

要理解为何打分卡会与判罚感受出现脱节,就必须探讨裁判体系与评分机制的制度背景。通常在大型赛事或联赛中,主裁判、助理裁判、VAR 裁判每场比赛结束后会被有关裁判委员会按照严密标准进行评分,这些评分包括“位置选择”“判罚准确性”“节奏控制”“卡片使用”“VAR 调用”等多个维度。

然而,这样的评分虽然制度化,却往往缺少公开透明的展示和解读。外界往往只能看到最终分数,却无法知晓评分者是基于哪些具体判罚细项做出评判。结果就是,当公众认为裁判判罚有偏差时,高分就容易被解读为“内部人护短”“评分水分大”的表现,信任度被削弱。

此外,裁判评分机制内部也存在一定矛盾:一方面评分鼓励“稳定”与“客观”,希望避免因一次误判打垮裁判全场表现;另一方面公众期望评分能更为严厉,将误判、偏判立即“亮红”。两者之间的张力导致评分往往偏向于偏保守高打,从而与现实判罚质感产生距离。

进一步来看,裁判体系中涉及的 VAR 调用、助理裁判视角、第四官员管理等多重角色,增添了判罚推诿、责任分散的可能。当评分机制将多角色综合评价为单一最终分数,而不拆分各角色责任时,就容易造成“裁判整体得高分,但具体判罚有明显问题”的现象。这也是当前公开争议频发的一个结构性根源。

最后,从改革趋势来看,各大联赛和裁判组织正在推动评分机制更为透明、判罚流开云团队程更可追溯。但正是因为本次裁判打分卡事件在公众中的暴露,使得“评分机制改革”这一本已在路上的议题被强行提至风口浪尖。也就是说,此次事件不仅是个案,更可能成为推动裁判体系变革的催化剂。

4、对公信力与未来改革的影响

此次打分卡争议带来的首要影响,就是对裁判体系公信力的冲击。当一场比赛中裁判被普遍质疑,而其评分却依然高评价时,球迷、俱乐部、媒体乃至赞助商的信任都会受损。体育竞赛的核心在于“公平”“规则可信”,而裁判作为规则实施者,其判罚是否被广泛接受、